Panneau d'entrée de ville "Ville Amie"

Le 7 juillet 2025, le Maire Marc ZINGRAFF et son adjointe Christiane HECKEL étaient présents devant les médias, rue de Sarrebruck, pour dévoiler un nouveau panneau d’entrée de ville. Ce dernier rend hommage à l’amitié solide qui lie les communes de Sarreguemines et de Chasseneuil-sur-Bonnieure.

Pour l’occasion le Maire sarregueminois a « passé un coup de fil en visio » à son homologue charentais, Fabrice POINT, lui aussi en train de dévoiler le même panneau, en même temps, à 850 km de là !

Ce temps fort s’inscrit dans le prolongement du pacte d’amitié signé par les deux communes en décembre dernier.

Chasseneuil-sur-Bonnieure × Sarreguemines

Pacte d’amitié

Le projet « Villes Amies » entre Sarreguemines et Chasseneuil-sur-Bonnieure renforce les liens historiques tissés lors de l’évacuation du 1er septembre 1939. Initiée par la Ville de Sarreguemines, cette démarche vise à pérenniser une amitié durable en impliquant les jeunes générations dans des domaines variés tels que la culture, le sport, l’éducation et le tourisme, tout en honorant le devoir de mémoire.

La signature officielle du pacte d’amitié, qui a eu lieu le 7 décembre 2024, a marqué un tournant dans ce partenariat. À cette occasion, les maires des deux communes ont planté un arbre, symbole d’unité et de la force du lien qui les unit.

Le partenariat se concrétisera à travers des échanges et événements phares : expositions, concerts, rencontres sportives, éducatives et associatives.

Ce projet est un hommage vibrant à ceux qui ont vécu ces épreuves et un acte de transmission pour la jeunesse. Porté par les élus et les habitants, il célèbre les valeurs de solidarité et de paix, affirmant une amitié qui transcende les générations et s’épanouit dans le temps.

Seconde Guerre Mondiale,

toute une histoire et des liens puissants

L’évacuation, direction Chasseneuil-sur-Bonnieure

L’évacuation, direction Chasseneuil-sur-Bonnieure

L’ordre est donné : la Moselle doit être évacuée car une attaque de l’Allemagne est imminente.

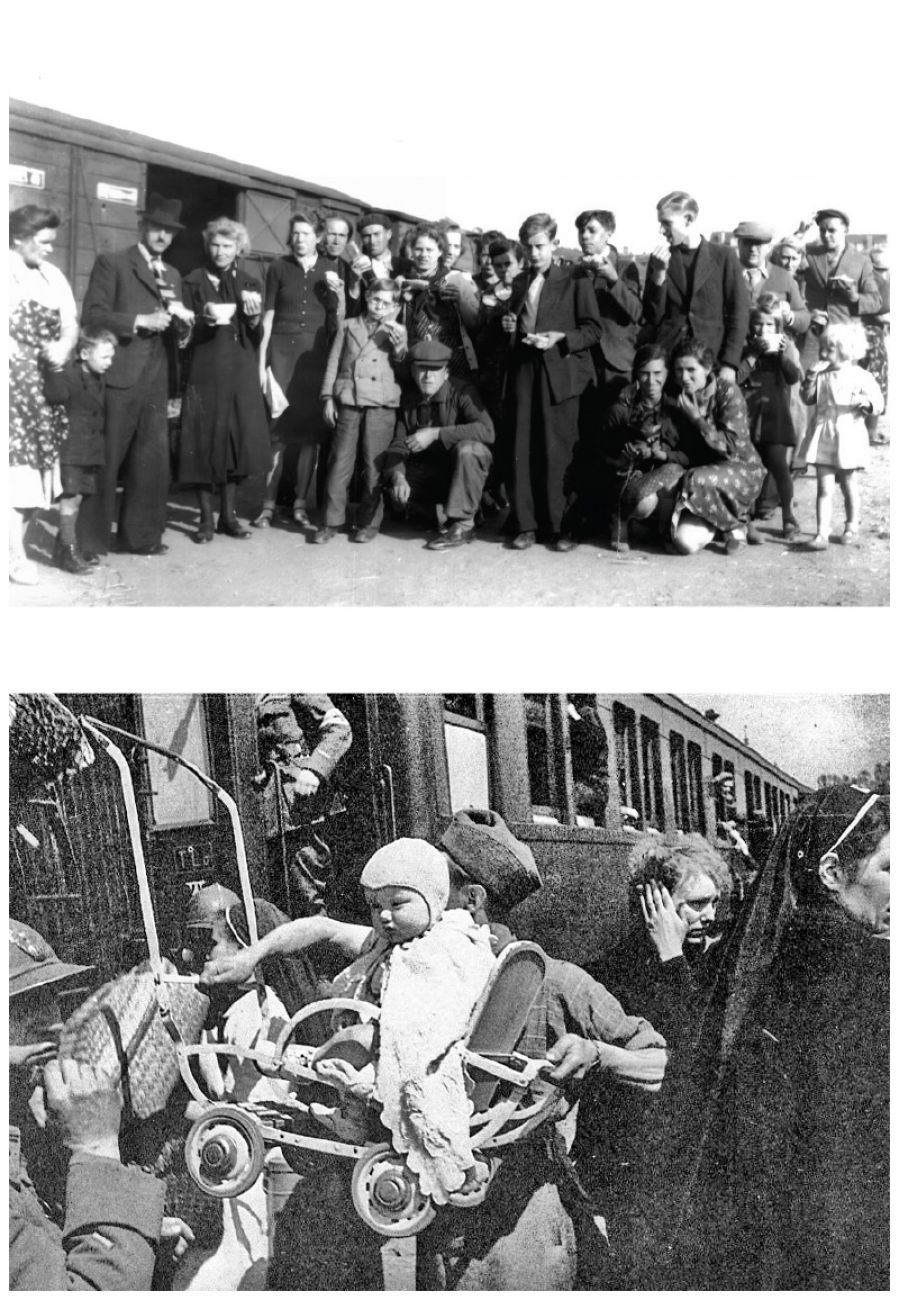

Le 1er septembre 1939, ils sont des milliers sur le quai de la gare de Sarreguemines, avec pour seuls biens 30 kg de bagages par personne.

Les hôpitaux de Bitche et de Sarreguemines sont évacués par un train sanitaire vers l’hôpital de Cognac.

En Charente, c’est environ 85 000 réfugiés qui déferlent sur les quais, dès le 4 septembre. Le voyage de plusieurs jours est éprouvant, harassant : hommes, femmes, enfants sont entassés dans des wagons de marchandises ou à bestiaux sans confort, sans lumière, sans sanitaires. "40 hommes - 8 chevaux" pouvait-on lire sur les wagons.

De rares pauses en rase campagne permettaient néanmoins à ces "voyageurs" de se reposer et de bénéficier de l’aide apportée par la Croix-Rouge, notamment des soins d’urgence et de quoi s’alimenter.

Eugène HEYSER, instituteur de Sarreguemines, et auteur de plusieurs ouvrages, témoignant de cette époque trouble, dira "qu’il s’agissait là d’une véritable transhumance de bétail humain".

L’arrivée et la vie en Charente

Malgré les efforts des administrations, tous les réfugiés n’ont pas été envoyés dans les communes initialement prévues. Aussi, nombreux furent-ils à devoir dormir dans des églises, ateliers, masures abandonnées, voire dans des étables… Des bébés sont nés dans ces granges…

La Charente comptait environ 310 000 habitants et dut accueillir et reloger 85 000 réfugiés. Le maire de Sarreguemines de l’époque, Nicolas NICKLAUS, a organisé plusieurs voyages pour récupérer vivres et matériels pour ses administrés.

Chaque mois, les réfugiés percevaient une allocation mensuelle qui leur était attribuée (environ 300 francs par adulte et environ 210 francs par enfant). Cette occasion permettait aux Sarregueminois de se réunir sur la Balawerplatz (place où l’on bavarde) ou au bar Schakob’s Honnes.

L’intégration des réfugiés s’est faite non sans difficultés, car les uns et les autres faisaient face à un véritable choc culturel. Les responsables administratifs, du monde éducatif et religieux ont rappelé aux Charentais la particularité identitaire et culturelle des lorrains, « très attachés à la France en dépit de leurs traditions et de leur langue », car les mosellans et les alsaciens étaient assimilés à des Allemands.

Petit à petit, la vie a fini par reprendre ses droits à travers l’école, le travail, le culte, les loisirs et le sport.

Les « ya-ya » (surnom donné aux réfugiés par certains charentais un peu taquins) nouèrent des liens d’amitié avec la population locale.

Certains y ont trouvé l’amour, y ont créé des entreprises, qui depuis plusieurs générations existent encore. On retrouve désormais en Charente des noms de famille qui ont une consonance bien mosellane.

Rester, rentrer ou résister ?

Rester, rentrer ou résister ?

L’Armistice du 22 juin 1940 impliquait le retour obligatoire des Mosellans, l’Alsace et la Moselle étant annexées par le IIIe Reich. La France était divisée en deux zones : libre et occupée… cette ligne passait par la Charente. Les Sarregueminois restés à Chasseneuil‑sur‑Bonnieure étaient en zone libre.

Cruel dilemme pour ces familles d’Alsace et de Moselle : rester en Charente, retourner chez eux, avec l’obligation d’accepter de devenir Allemand et « Malgré-nous » ou rejoindre la Résistance (dont le célèbre maquis de Bir-Hakeim très actif près de Chasseneuil).

À Saint-Dizier, certains réfugiés ont été refoulés par les allemands. Ces personnae non gratae étaient notamment des opposants politiques, les francs-maçons, les Tsiganes et les personnes issues de la communauté juive...

Des réseaux s’organisèrent pour fournir des faux-papiers aux uns, permettre de quitter le pays aux autres, ou rejoindre la Résistance, malgré les menaces de représailles pour leurs proches.

De nombreux Sarregueminois et Chasseneuillais, hommes et femmes, ont mené des actions courageuses, souvent au détriment de leur vie, pour chasser l’occupant nazi de France. Certains furent dénoncés, torturés, déportés, mais continuèrent le combat.

Se souvenir pour ne pas oublier

Dans toutes les villes, tous les villages de France, des places, des rues, des bâtiments portent le nom de ces hommes et femmes qui périrent pour défendre les valeurs de notre patrie :

Liberté – Égalité – Fraternité.

Les municipalités qui se sont succédé, les générations de familles de Sarreguemines et de Chasseneuil-sur-Bonnieure ont fait perdurer cette amitié et ces liens initiés il y a 85 ans.

Des échanges réguliers sont organisés : une place de Sarreguemines existe à Chasseneuil, et une rue de Chasseneuil a été inaugurée à Sarreguemines.

Le 7 décembre 2024, la signature d’un pacte d’amitié entre nos deux villes et la plantation d’un arbre de l’amitié symbolisent cette amitié indéfectible et permettent à la jeune génération de ne pas oublier ce pan de notre Histoire commune.

Source : conférence « Des lorrains en Charente » de Charles Baudet – Sept. 2014, archives de Sarreguemines